2024年未来保全会議 新しい設備保全のカタチ ~オンラインカンファレンスレポート~

こんにちは、note編集部の青木です。

5月16日(木)に製造業などの設備保全に関わる方々を対象に「未来保全会議 新しい設備保全のカタチ」と題してオンラインカンファレンスを開催しました。

本カンファレンスでは、設備保全支援に従事される専門家として、株式会社保全ラボの木村さま、LiLz株式会社の中尾さま、株式会社クアンドの下岡さまをお招きし、設備保全の未来に焦点をあて、保全業務における課題やその解決策などについて議論しました。

今回は、本カンファレンスの内容をダイジェストでご紹介します。

当日のプログラムは以下のとおりで、第5部では登壇企業4社によるパネルディスカッションが行われました。

未来の保全に向けて、工場が今からすべきアクション

第1部では、保全ラボの木村さまが登壇し、「未来の保全に向けて、工場が今からすべきアクション」というテーマでお話しいただきました。

設備保全の業務は、収益性の改善、生産の安定、防災など広範囲に関与しますが、コストがかかるという側面があります。そのため木村さまは、より少ないコストでリスクを低減することが重要だとしながら、「未来でも設備保全の重要性は増す」と語りました。現在の製造現場では、働き手不足や設備の問題、社会的責任要請の増加などの課題がある一方で、AIやロボットの新技術の進展、既存の技術の高度化などのポジティブな変化も起きています。これらの新技術を活用できれば、約50%のコスト削減が期待できるといいます。

では、どのような製造現場が新技術の恩恵をより多く受けられるのでしょうか。木村さまによると保全活動には生産ラインを停止させないための「維持活動」と、生産ラインの将来の故障を減らすための「改善活動」の2つがあり、維持活動には「予防保全」と「事後保全」、改善活動には「改良保全」と「保全予防(計画保全)」が含まれます。この業務割合に応じて、新技術の恩恵をどれだけ受けられるかが変わるといいます。

実は、AIやロボットなどの導入は「予防保全」や「保全予防(計画保全)」により大きく影響を与え、予防保全においては最大80%のコスト削減につながると木村さまはいいます。さらに、保全方式の中でも、設備が故障する予兆を捉えて検査や点検を行う「状態監視保全(CBM)」において新技術の恩恵を最大限に受けられると解説しました。

最後に木村さまは「私たちが1番いいたいのは、計画的な設備保全を実施しようということです」と述べ、現実的なアクションを3つあげました。1つ目は保全の活動履歴の記録、2つ目は重要な設備での状態監視保全(CBM)の導入、3つ目は計画的な保全を行わないことによる損失の算出であると述べました。「保全ラボは、これらの業務設計や数値化のお手伝いを通して、工場の収益性向上に貢献していきます。」(木村さま)

予防保全に必要な取り組みとポイント

ここからは予防保全についてより具体的なソリューションの紹介がありました。

第2部では、当社の對馬さんから、設備の寿命を延ばすための具体的な取り組みや、予防保全の効果を最大化するためのポイントについて概説させていただきました。

予防保全に必要な取り組みと大きなポイントは、

①修理履歴や点検記録のデータを蓄積して現状を定量的に把握すること

②設備やラインの停止リスクを整理し、優先度を決めること

③保全計画と実際の状況が乖離している場合、その原因を特定して見直すこと

の3つです。

そして、①のデータを蓄積するための方法として、当社が提供する設備保全システム「MENTENA」について紹介がありました。

「MENTENA」は脱エクセル・脱ペーパーを実現し、現場の働き方改革を促進するクラウドサービスで、日常点検の履歴や修理履歴を残したり、定期点検のスケジュール調整などができたりします。「MENTENA」を活用して蓄積したデータを活用して現状の傾向を分析し、見直しを行うことで保全計画の最適化や予防保全につなげることができます。

對馬さんは「作業による集計の手間を省いてシステム上で自動集計することにより、正確でタイムリーな情報を得られる」と述べながら、予防保全に必要な取り組みのファーストステップとして履歴の蓄積が重要だと強調しました。

インスタントに実現するリモート点検

続いて、LiLzの中尾さまから、設備の寿命を延ばすための具体的な取り組みとしてのリモート点検のメリットやその効果について紹介がありました。

リモート点検とは、遠隔地から設備の状態を監視し、必要な保全活動を行う手法で、これにより、現場に直接赴くことなく、迅速かつ効率的な保全活動が可能になります。

リモート点検のメリットは、点検業務の効率化やコスト削減が挙げられます。広範なエリアに分散された設備を一元管理することで、点検のための移動時間やコストを大幅に削減できます。また、リアルタイムで設備の状態を監視することで、異常を検知したときに即座に対応することが可能になります。

しかし、中尾さまによると、保全業務のDXを進めたくても、現地に電源やネットワーク環境がないために導入が困難といった課題を抱える現場も少なくないそうです。そこで、LiLzでは点検のリモート化を実現できるツール「LiLz Gauge」を展開し、電源やネットワーク環境がない現場での計器類のデジタル化を実現しています。

従来の手段だけではDXが浸透しなかったという製造現場においても、DXを大きく推進するツールとして、多くの製造現場で導入が進んでいるそうです。

現場の遠隔支援で実現する、業務効率化と技術承継

第4部では、クアンドの下岡さまから、「現場の遠隔支援で実現する、業務効率化と技術承継」と題して現場での遠隔支援の利点についてお話がありました。

下岡さまは、保全の現場では特定のトラブルに対して対処できる人材が限られているため、設備の復旧までに時間がかかることや、品質安全面のリスク、技術者の労働環境などのさまざまな課題が存在すると指摘しました。これらの課題解決において、技術の属人化がボトルネックになっているといいます。

そこでクアンドでは、保全現場に特化したリモートコラボレーションツールSynQ Remote(シンクリモート)を提供しています。シンクリモートは、現場と、現場にいない技術者をつなぐコミュニケーションツールで、突然のトラブルが発生したときなどに遠隔地からでも迅速かつ効率的にトラブルを解決するための支援が可能になります。

一般的なコミュニケーションツールと異なる点は、ビデオ通話で現場の映像を遠隔地の技術者にリアルタイムで共有しながら、ポインターを使用して会話ができることです。現場の設備は複雑で説明が難しい場面も多いですが、それを「このバルブを閉めてくれ」「ここにこういう回線を通してほしい」など、感覚的な言葉によるコミュニケーションが可能になります。

さらに、トラブルに対処したときのやり取りを録画して蓄積できるため、同様のトラブルが発生したときのガイドとして活用できる点もシンクリモートの魅力の1つです。属人的な技術を共有知識として蓄積することで、技術承継がしやすくなり、技術の標準化が図れるようになります。

「保全現場で人が減る中、自動化できる業務もありますが、やはり人に頼らざるをえない部分があると思います。それを属人的な技術に頼るのではなく、チームで問題を解決できるようになります。また、コミュニケーションの記録を会社の共有資産として蓄積していくことが重要だと考えます。」(下岡さま)

ディスカッション

第5部では、登壇した4社によるパネルディスカッションが行われました。ディレクションでは「保全データ活用が上手な会社の共通点とは?」と「設備保全DXに向けて実施すべき「はじめの一歩」とは?」の2つのテーマについて話し合いました。

1つ目のテーマ、「保全データ活用が上手な会社の共通点とは?」という問いに対する各社の回答がこちらです。

「トップのコミットメントがあること」という回答について、保全ラボの木村さまは、現場からの改善提案や要望に対して、トップがリスク削減に前向きな姿勢で費用や人材などのリソースを投資することが重要だと説明しました。

また、MENTENAの事業責任者である当社の山口さんは、計画外停止時間など、保全部門で追いかけるべき目標値が組織として明確に定義されており、現場技術者がその目標値を意識した改善活動に取り組める環境を作ることが重要だと説明しました。

LiLzの中尾さまは「現状を知ることが大切」としながら、現状を知るために記録を残し、ゴールやゴール達成までの期間を設定することで具体的な取り組みを定められるといいます。

また、クアンドの下岡さまからは、「目的とゴールを明確に設定することで、それに対応できる組織体制を整備できる」と解説がありました。

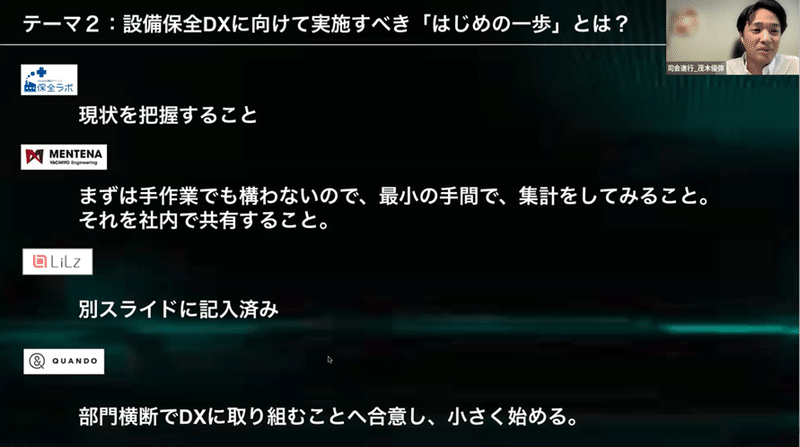

2つ目のディスカッションテーマ「設備保全DXに向けて実施すべき「はじめの一歩」とは?」については、各社から次のような回答がされました。

保全ラボの木村さまは、「現状把握」について、経営者や現場責任者が現場でどのような経済的リスクや損失が発生しうるかを把握していることが重要だと補足しました。事故や火災などが発生したときにネガティブな報道をされてしまうなどのリスクも想定する必要があるといいます。

クアンドの下岡さまは、部門を横断して「保全」に取り組むことで全員の意識が保全に向けられやすくなるといいます。また、小さい成功体験を早期に積むことが、整備保全DXの「はじめの一歩になるのではないか」と語りました。

LiLzの中尾さまはDXが浸透しなかった企業と、すでにDXが浸透している企業で実施するべき対応が異なるとし、それぞれのパターンにおける「はじめの一歩」について紹介しました。すでにDXが浸透している企業では「DXの費用対効果の振り返りと、さらにDXを徹底するための情報収集、トライアンドエラーを重ねることが大切」と強調しました。

費用対効果の話を受けて、当社の山口さんは、「設備の停止時間によって売り上げにいくら影響するかを算出する計算式を持っている企業が多いですね」と補足したほか、テーマ以外の話題にも触れながらディスカッションが展開されました。

保全現場に寄与するさまざまなサービスを提供する4社が集まったからこそ、多様な視点で保全現場のDXの課題や解決方法について活発に意見が交わされ、とても充実したディスカッションでした。

まとめ

今回は「未来保全会議 新しい設備保全の カタチ」についてレポート形式で紹介しました。当社では今後も皆さまのお役にたてる有意義な会を開催する予定です。ぜひ今後のイベントにも注目してください!

また、今回当社からは保全業務をクラウドで一元管理することができる設備保全システム「MENTENA」をご紹介させていただきました。ご関心のある方は以下のサイトから詳細をご覧ください!

設備保全システム「MENTENA」

登壇者紹介

取締役 木村 愛 さま

非鉄金属メーカーでデータ分析に従事。工場の不良要因分析、設備の最適清掃時期のモデル設計を実施。その後、アクセンチュアにてデータ活用を主軸とした経営支援に従事。経営効率向上のためのデータ利活用・収集設計を多数経験。保全ラボの創業メンバーとして、経営戦略の立案やプロダクト開発を実行。現在も工場の保全履歴(保全記録)や活動履歴から、工場の経営課題や業務水準向上のために取り組むべき活動を分析している。設備の更新タイミングや保全費用の掛け方などの課題解決が得意である。

Sales Manager 中尾 壮貴 さま

株式会社キーエンスで11年間、技術営業としてプレイヤー・マネジメント業務を経験。様々な業種・業界の顧客に対し、工程自動化のための機器を提案型営業で販売。所属事業部の同年代、最速で海外駐在マネージャに抜擢。技術コンテスト・セールスランキング、日本一の受賞経験あり。豊富な投資経験から、ベンチャー企業のM&AやIPOに関心を持ち、現職に就く。永続的に付加価値を創出し、社会貢献できる新たな事業基盤構築のため、国内外を飛び回っている。

代表取締役CEO 下岡 純一郎 さま

北九州市出身。九州大学/京都大学大学院卒業後、P&Gにて消費財工場の生産管理・工場ライン立ち上げ・商品企画に従事。その後、博報堂コンサルティングにてブランディング・マーケティング領域でのコンサルティング業に従事。2017年に地元福岡にUターンし、株式会社クアンドを創業。遠隔からプロフェッショナルな判断を可能にするリモートコラボレーションツールSynQ Remote(シンクリモート)を開発・提供。家業の建設設備会社の取締役も兼任する。

MENTENA事業責任者 山口 修平 さん

設備保全クラウドサービス「MENTENA」の事業責任者。

八千代エンジニヤリング株式会社にて、国土交通省や自治体が管理する社会インフラ事業のシステムエンジニアとして、道路や河川といった国土基盤のメンテナンスを支援するシステム開発に従事。2019年から新規事業創出を行う事業開発本部にて、設備保全クラウドサービス「MENTENA(メンテナ)」の立ち上げに参画。

営業課リーダー 對馬 紘子 さん

個人や企業に対し、営業としてプレイヤーやマネジメント業務を10年以上経験。八千代エンジニヤリングでは、100社以上にMENTENAの導入支援実績あり。