気候変動により高まる洪水リスクに企業はどのように対応するべきか~オンラインセミナー報告~

こんにちは。note編集部の鈴木です。

当社は、9月26日(木)にオンラインセミナー「気候変動により高まる洪水リスクに企業はどのように対応するべきか」を開催しました。本セミナーでは、気候変動により増加する洪水リスクに対する企業のリスクマネジメントについて解説したのち、TCFD提言における物理リスク評価の手引き(2023.3国土交通省発行)に基づいた洪水リスク評価と想定される被災額の算定方法について解説しました。

今回の記事では、セミナーの内容をダイジェストでお届けします。過去の記事もご覧ください。

洪水リスクで評価する内容

洪水リスクの評価は、操業地が「浸水するのか」、「何m浸水するのか」をハザードマップにより確認します。日本のほか、アメリカ、ヨーロッパの一部ではハザードマップが整備されていますが、日本企業が多く進出するアジア圏ではほとんど整備されていない状況です。

まずは、日本の場合からみていきましょう。

日本の洪水ハザードマップで確認できること

タイトルと日本の洪水ハザードマップでは、大きく3つの水害情報が確認できます。

1つ目は、浸水の有無と深さです。浸水により、 危険地域の特定や被害の大まかな予測、対策地域の優先度付けが可能となります。

2つ目は、洪水到達時間です。これにより避難計画の策定、洪水の進行状況の予測、洪水発生時の緊急対応が可能となります。

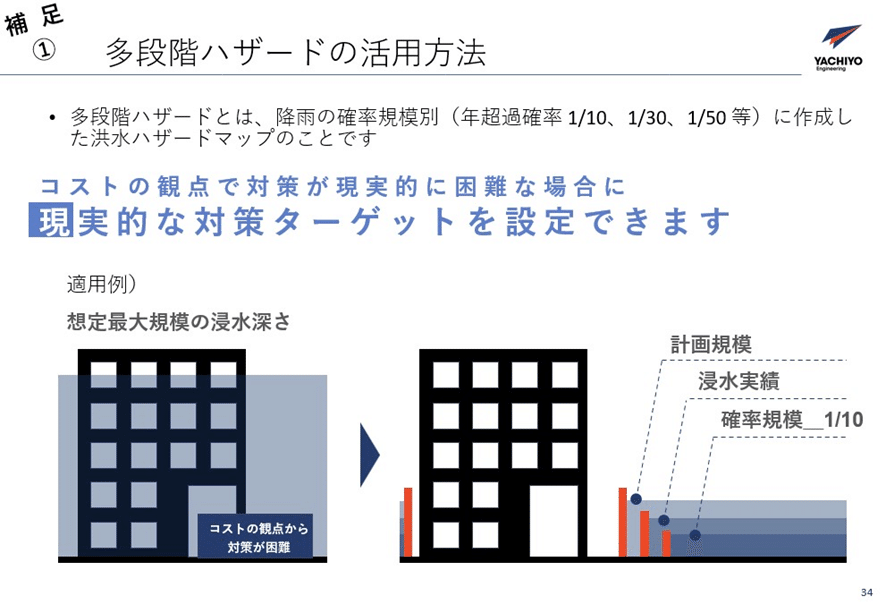

3つ目は、確率規模ごとの浸水の深さです。これにより、頻度の大きさと規模の大きさを複数見ることが可能となります。また、防災・減災の取り組みを促進する目的で公開されている多段階ハザードでこれらのデータを確認することができます。これは、降雨の確率規模ごと(年超過確率 1/10、1/30、1/50など)に作成した洪水ハザードマップのことを指します。なお、確率規模降雨とは、特定の確率・期間内に、どれだけの降水量が予想されるかを示したものです。

補足1)多段階ハザードの活用方法

地域の自治体から配布されるハザードマップは、想定される最大規模の降雨時に、どの範囲でどれくらい浸水するかを示したものです。企業としては浸水対策をする際に対策規模を考える必要がありますが、上図左側の想定最大規模の浸水深をターゲットとすると、大規模な対策を実施しなければいけません。一方、上図右側の浸水実績や確率規模の浸水深を見てみると、現実的な対策ターゲットを設定できることがわかります。多段階ハザードは、このように活用することが可能です。

補足2)洪水ハザード未整備地域

ハザードマップを確認する際に注意すべきは、中小河川などでは洪水リスク情報の提供を行っていない空白域(整備されていない地域)が存在するということです。ただし、2021年7月に水防法が改正されたことで、ハザードマップ整備を行う対象河川が増えています。

対象は水防法では「住宅などに洪水による浸水被害が発生せず防御対象が存在しないと判断できる山付き河川以外」と示されており、ほぼすべての河川が対象と解釈できます。また洪水ハザードマップは2026年度にはすべての河川でハザードマップが整備される予定です。

ハザードマップ未整備国の洪水リスク評価

グローバルで展開している企業は、海外拠点の洪水リスクの把握も必要です。先ほど、アジア圏ではハザードマップ未整備国が多いとお伝えしましたが、世界中の浸水状況を把握するためのツールがいくつか公開されているのでご紹介します。

上図は、日本のハザードマップとグローバルツールの再現度、解像度、再現期間、費用を比較したものです。海外拠点のリスク評価は、日本の洪水ハザードマップとできるだけ同じような尺度で全体的なリスク把握ができるツールを使うことが重要となります。

Aqueduct Flood(※1)とCaMa-Flood(※2)を比較すると費用面では CaMa-Floodは劣りますが、再現性や解像度はAqueduct Floodよりも精度が高く評価できます。一方で、海外拠点の浸水評価として国土交通省が公開しているTCFD提言における物理リスク評価の手引きでは、浸水評価ツールとしてCaMa-Floodが推奨されています。

※1 Aqueduct Floodとは、World Resources Institute (WRI) が開発した、全世界の洪水リスクを評価し、可視化するためのツール。

※2 CaMa-Floodとは、東京大学が開発した、グローバルな洪水予測システム。

補足1)グローバルツールの比較

こちらにAqueduct FloodとCaMa-Floodの解析結果を比較して表示しています。どちらも似たような浸水範囲の分布となっていますが、CaMa-Flood のほうが、より解像度が高いことが見て取れます。このように浸水が深い場所を明確に判断できると、正確な被害予測やリスク把握が可能になります。

補足2)広域ツール(CaMa-Flood)の解析メカニズム

次に補足として、解析のメカニズムについて整理します。

解析には正確な地形データが必要です。地形データは、地形の高さや勾配などを表すデジタル標高モデル(DEM)や地図データを使用します。

モデルを再現したあとに、降雨データなどの気象条件を設定します。降雨データは、過去の観測データや気象モデルから取得します。

そのほかの設定として、モデルのパラメータ設定やシミュレーション時間の設定などを行い、計算を実行します。日本の洪水ハザードマップとの違いは、CaMa-Flood は衛星データを加工したものをベースに評価する点にあります。このため、このため、データの量が膨大で粗い部分も存在し、堤防の再現が難しい可能性があります。一方、日本のハザードでは詳細な標高データが使用しているため、より正確な再現が可能です。

浸水時にどの程度、事業に影響をあたえるのか定量的に評価

次に、洪水リスク評価を踏まえて、浸水時にどの程度、事業に影響を与えるのかを定量的に評価します。ここでは、建物の浸水被害の場合を例として算出イメージを表示します。

事業への影響額は、拠点がどれくらい浸水するかに応じて設定されているため、被害係数に資産額(拠点の規模)をかけあわせて計算します。

将来シナリオごとの洪水リスク評価

将来的な洪水リスクを評価することが第1段階となりますが、将来シナリオごとの洪水ハザードマップは広域ツールでしか公開されていません。日本では気候変動の影響を全国の治水計画に反映させる手法については検討中であり、気候シナリオを考慮したハザードマップが作成されていないのが現状です。

一方、海外では広域ツールにより将来的な(気温上昇シナリオ時の)浸水想定区域図を作成することが可能です。しかし、広域ツールであるため、解析結果は高精度であるとはいえません。広域ツールでは、データを収集し気温上昇のシナリオを設定して解析する流れとなります。

補足1)シナリオ分析ってなに

次に、シナリオ分析について説明します。

シナリオとは、“特定の結果や目標につながる可能性のある発展の道筋を説明するものであり、起こりうる未来の中心的要素を浮き彫りにし、重要な要素(または重⼤な不確実性)に注意を向けるプロセスである”と定義されています。

つまり、未来の出来事や結果についての正確な予測が難しい状態なので、いろいろな状況を考慮しましょうということです。自然災害が極端に激甚化する世界と脱炭素が極端に進行する世界の両極端に備えることで、現実の世界がどの水準に収まったとしても、自社の経営が盤石でいられるように備える必要があります。

補足2)シナリオの設定

可能な限り温度帯や世界観が異なるシナリオを選択することが、想定外をなくすことにつながります。

IPCCが定期的に公表する世界の将来気候予測評価報告書では、RCP(代表濃度経路)とSSP(共通社会経済経路)を組み合わせてシナリオが設定されています。IPCCは、世界気象機関(WMO)および国連環境計画(UNEP)により1988年に設立された政府間組織です。

RCPシナリオは、温室効果ガスの排出量に基づいて将来の気候変動の予測を行うために使用されるものです。一方、SSPシナリオは経済・社会的な要因に基づいて将来の社会・経済の展望を示すために使用されます。RCPシナリオは気候変動の予測に焦点を当てていますが、社会・経済的な要因も気候変動への影響を大きく左右します。

そのため、SSPシナリオをRCPシナリオに組み込むことで、気候変動と社会・経済の相互作用をより総合的に評価しています。つまり、RCPの温室効果ガスの排出量に基づいた将来の気候変化と、SSPの社会がどれくらい脱炭素に向けて取り組んだかの取り組みレベルをかけあわせて、将来何度気温が上昇するかを予測しているということです。

将来シナリオごとの洪水リスク評価結果

こちらにCaMa-Flood により、現状(確率規模 1/100)と将来シナリオ(4度上昇時・確率規模 1/100 )を比較して表示しています。対象範囲はタイのバンコク周辺になります。現状よりも将来シナリオで浸水深が深くなっている場所が確認できます。気温上昇により洪水リスクが上昇する現象が再現できているといえます。

企業の想定被災額の算定方法について解説

次に、将来的な洪水リスクに対する企業の想定被災額の算定方法について、TCFD提言に基づく物理リスク評価の手引きを参考に解説します。日本のハザードマップでは温度上昇時の影響が考慮されていませんでしたが、被災額については把握が可能です。

洪水リスクが高い拠点を評価拠点に設定

はじめに、現在の洪水リスク評価により、洪水が発生した際に財務などの影響が多い拠点を重要な拠点と特定します。評価には時間とコストがかかるため、将来の洪水リスク評価が必要かの見極めが必要です。

次のフェーズは、将来リスクの評価です。ここで、シナリオ分析や財務インパクトなどを評価します。さいごに、評価結果を戦略などに組み込み、開示する流れとなります。

将来リスクの評価手順

スクリーニングにより絞り込んだ評価拠点について、将来リスク評価として想定被災額を算定する手順を詳しく解説します。将来リスクの評価は4つのステップになります。

STEP1では現状の浸水深を確認します。ここでのポイントは、拠点で実施済みの洪水防止対策を踏まえて評価することです。例えば、浸水深2mとなっているが、地面より施設の設置面を50cm高くしている場合、浸水深は1.5mとなります。

STEP2では、現在の被害・損失額を算定します。STEP3では、STEP1,2の評価を踏まえて将来の被害・損失額を算定します。STEP4では、将来のリスク増分を評価するという流れです。

現在の被害・損失額を算定

STEP2の被害・損失額の算定では、算定の目的をはじめに設定してどの被害を考慮するかを検討することが重要です。本セミナーでは、被害・損失額の算定例として直接被害の事業所の建物被害と間接被害の事業所の営業停止損失を対象としています。

現在の被害・損失額 = 事業所の建物被害額 + 営業停止損失 と仮定して説明します。計算の条件は、建物資産価格を10億円、対象確率規模を1/100年確率(その際の浸水深2m)とします。

事務所の建物被害額は、対象資産価格10億円に2m浸水した際の被害率59.2%を乗じて計算します。本来は建物・設備ごとに試算することが望ましいですが、簡単な計算例として拠点全体で計算しています。営業停止損失は、1日あたり売上額を500万円と仮定して、2m浸水した際の影響日数73.2日を乗じて計算し、両者を足した現在の被害・損失額は約9億5800万円と計算することができました。

将来の被害・損失額を推定

Step3の将来の被害・損失額を推定では、将来の洪水頻度倍率を活用し、対象洪水規模での将来の浸水深を推定します。国土交通省では降雨量変化倍率をもとに河川流量、洪水発生頻度倍率が算出されていますが、それによると2度上昇シナリオ時には洪水発生頻度は約2倍、4度上昇では約4倍になると公表されています。100年確率規模を例にとってみると、4度上昇シナリオでの浸水深は現在の4倍の発生頻度となるため、現在の100年確率の浸水深=将来の25年確率の浸水深となります。

次に、確率年の比率を用いて、将来の浸水深を算定します。現在の100年確率は2m浸水、想定最大規模1000年での浸水深は10mと仮定します。現在の100年確率、1000年確率の浸水深=将来の25年確率、250年確率の浸水深となるため、将来の100年確率では約4.7mと推算されます。STEP2で説明した被害・損失額の算出方法により、将来の被害・損失額が算出できました。

さいごに

洪水は私たちにとって深刻なリスクであり、被害を最小限に抑えるための効果的な対策が求められています。本セミナーを通して、今後の洪水対策について考える機会となりましたら幸いです。

当日ご参加いただきました皆さま、本当にありがとうございました。この記事を読んで興味を持たれた方は、ぜひサステナビリティNaviまでお気軽にご相談ください。

講演者

これまで官公庁を対象に、堤防や水門などの河川構造物の設計分野のコンサルティングに従事

現在は、水リスク評価支援やTNFD開示支援などのサステナビリティコンサルタント業務に従事